東京大学中島秀之特任教授に聞く

第3次AIブームは本物か

16年ごろからAI(人工知能)を様々な分野に活用していこうという機運が一気に高まり、現在は第3次AIブームともいわれている。AIブームはこれまで盛り上がっては立ち消えてきたが、果たして今回は――。長年AIの研究に取り組んできた東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻・中島秀之特任教授に話を聞いた。

中島特任教授 AIは計算機が実用化された時期の56年に命名された。当時は機械が初めて記号処理できるようになるとともに、人間の思考を機械で再現する研究が進んだ。

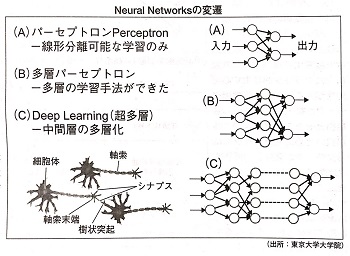

ニューラルネットワーク(神経回路網)という考えもほぼ同時に出てきた。脳は電気ネットワークによるニューラルネットワークで構成され、シナプス結合(神経細胞間のつながり)の重みを変えることで学習するが、これを機械で実現しようというものだった。ただ入力と出力のみの層では単純な学習しかできなかった(図の(A))。

これを解決するために、入力と出力の中間層を設ける多層学習の手法が開発された(図の(B))。多層学習には高速処理能力が必要であったので、層をあまり多くできなかった。 次に80年代にエキスパートシステム(人工知能用のコンピュータシステム)による研究が始まった。これが第二次ブームだ。日本では第五世代コンピュータとして国家プロジェクトで推進したが、記号処理では言語化できない知識である「暗黙知」を扱えなかったため第二次ブームは終焉した。

――今回のAIブームはいかがですか。

犬や猫の写真を見て即座に判断

中島特任教授 昨年あたりから再度AIが脚光を浴びてきた。グーグルが開発した「アルファ碁」が世界トップクラスのプロ棋士を破ったことがきっかけの一つだろう。コンピュータの性能が飛躍的に高まっていることも追い風になっている。

ゲームの画像処理で使われているGPU(グラフィック処理装置)がニューラルネットワークの計算処理に適していることから、多層学習を短時間で行えるようになった。これがディープラーニング(深層学習)で、これまで扱うのが困難だった「暗黙知」を扱えるようになった。例えば、犬や猫の写真をみて即座に判断できるようになったわけだ。今回のAIブームは確実にAIを活用できる領域まできているとみている。

――日本のAIのレベルをどうみますか。

いかに使いこなすかが重要

中島特任教授 日本のAIは米国などと比べ1年遅れなどといわれているが、グーグルなどのように膨大な投資をして世界のデータを活用して本気でAIと取り組んでいる海外企業には、現状の日本では追いつくことはできないとみている。同じ土俵で戦うのではなく、グーグルのように膨大なデータを活用しながら、いかにAIを使いこなすかに力を注ぐべきだろう。

――教育などでは海外が進んでいますね。

中島特任教授 日本では昨年、トヨタ自動車、ドワンゴ、オムロン、パナソニック、野村総合研究所、DeNA、みずほフィナンシャルグループ、三菱重工業の8社が東大にAIの寄付講座を設置した。私自身も寄付講座の教員として研究者育成に取り組んでいる。

実際、AIの研究をみると先行している米国でも研究者の多くはインドや中国、ユダヤ系の人材が大半だ。日本人も優秀な人材が多いが国家政策面が弱い。政策でみても現状では中国、シンガポール、マレーシアが積極的で、これら3国は日本を追い越す勢いがある。

現在、経済産業省をはじめ国ではスマート社会の実現を目指す「ソサイエティ5.0」を提唱している。人類の過去の歴史をみると、狩猟時代は100万年あり、次いで農耕時代が1万年、工業時代が数百年、情報通信時代が数十年と一気に短くなっている。この流れをみるとソサエティ5.0の中心となるAIの時代は数年で全盛となるだろう。

つまりAIの波は一気に訪れ社会に大きな影響を与えると考えられるが、日本の経営者層のAIに対する関心の薄さも気にかかる。もっとAIの活用に目を向けていくべきだろう。

――AIが人間を超えるのではないかという声もあります。

あくまでもAIは「道具」

中島特任教授 書籍や映画などでも悪いシナリオのほうが興味を引くため様々な作品が出ているが、これはAIを過大評価していると感じている。AIのプログラムをつくっているのは人間であって、人間が目的を与えてAIに処理させているのが実情だ。

もちろん人間が悪意を持ったプログラムを書けば悪いシナリオが作れるかもしれない。ただ現実をみると人間自身を超えるためのプログラムは開発されていない。あくまでもAIは道具であることが大前提。知的処理ができる道具として、いかに活用していくかを考えていくほうがよいと思っている。