東京大学と村田製作所

柔らかいスピントロニクスセンサーで生体モーションの計測に成功

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の松本啓岐氏、同太田進也氏、同千葉大地准教授(現大阪大学産業科学研究所教授)、村田製作所の安藤陽氏からなる研究チームは、柔らかい有機シート基板上にひずみの方向をセンシング可能なスピントロニクス素子を形成し、手の甲に生じるひずみを検出することで、曲げた指の方向を同定することに成功した。ひずみに対して磁化方向を敏感に変化させる強磁性層と、反強磁性層と積層することによって、ひずみを与えても磁化方向が常に変わらない強磁性層の二種類のナノ薄膜を素子構造に用いることにより、安定した動作が可能となることを示した。

この成果は、スピントロニクス素子がウエアラブルなセンサーとしても、その性能を発揮できることを示すものであり、より精密な生体モーションの推定に向けた取り組みの突破口を開くもの。

【 研究の背景 】

電子素子を柔らかい基板上に形成するフレキシブルエレクトロニクスは、ウエアラブル機能をもたらすことや、電子素子の用途を拡大する重要な役割を果たしている。

一方、固体中の電荷とスピンの両自由度を活用したスピントロニクスは、特に磁気記録デバイスやセンシング素子の高度化・省エネ化に大きく貢献してきた。スピントロニクス素子に「柔らかさ」が付与できれば、メカニカルデザインの自由度やウエアラブルな機能などが加わり、これまでの応用の範疇を超えた新たな展開が開けるものと期待されている。特に、スピントロニクス分野がこれまで開拓してこなかったメカニカルな動作のセンシングといった分野において、スピントロニクス素子の優位性が大きく発揮できるものと考えている。

【 研究内容 】

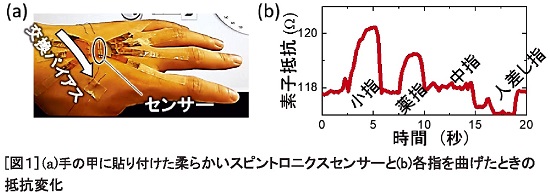

図1(a)は、ひずみ方向がセンシング可能な柔らかいスピントロニクス素子を手の甲に貼りつけたときの写真。小指から順に指を折り曲げていくと、図1(b)のように抵抗が変化することが分かる。これは、曲げた指の方向へ素子が引っ張られ、素子構造内の強磁性ナノ薄膜の磁化(N・S極対の軸)の向きがそちら方向へ回転するためである。また、曲げた指に応じて抵抗変化の様子が異なることが分かる。これは、磁化が回転する方向が指の種類によって異なること、つまり、外部から磁界を加えることなく、指を曲げるだけで自在に磁化の方向を回転させることができていることを示している。これにより、このデモンストレーションの場合は、どの指を曲げたかが同定できていることが分かる。

曲げた指の方向へ磁化が回転すると抵抗が変化する仕組みは、巨大磁気抵抗効果と呼ばれる07年にノーベル物理学賞を受賞した技術を用いている。同効果を発現する素子は、2枚の強磁性ナノ薄膜で一枚の非磁性ナノ薄膜をサンドイッチした構造をしている。

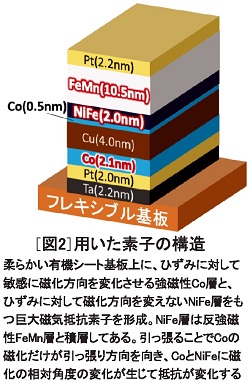

今回、2枚のうち1枚の強磁性層の磁化は引っ張られた方向に向きやすい性質を示し、もう1枚は引っ張られても磁化の方向を変えないものを用いた。図2に素子構造を示す。

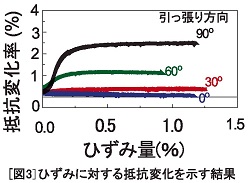

今回は、前者としてCo(コバルト)、後者としてNiFe(ニッケル鉄:パーマロイ)とFeMn(鉄マンガン)の積層構造を用いた。FeMnは反強磁性体であり、あらわには磁化を持たないが、NiFeと積層することで、NiFeの磁化の方向を一方向へ固定する役割を果たしている。これを交換バイアスと呼ぶが、実験の結果、交換バイアス方向はどの方向に引っ張っても常に変わらないことが分かった。これにより、ある方向に素子が引っ張られると、Coの磁化だけが引っ張り方向に回転し、NiFeの磁化は回転しないため、両層の磁化の相対角度に変化が生じる。この相対角度の変化が巨大磁気抵抗効果を通じて抵抗の変化を生むため、引っ張った方向をセンシングできることになる。図3は、引っ張ることによって生じるひずみの大きさを横軸に、縦軸に抵抗の変化率をとったグラフである。引っ張る方向(NiFeの磁化の向きからとった角度)を変えていくと、抵抗の大きさが変化していることが分かる。

【 社会的意義・今後の予定 】

今回、柔らかいスピントロニクス素子を実際に生体表面に貼りつけ、メカニカルなモーションを推定することに成功した。抵抗の変化率が数%程度とやや小さいが、他の手法を凌駕する程度の高感度化についても、この点はすぐにクリアできる見通しである。

今回のデモンストレーションでは、単一素子で指の曲げを見るというシンプルなものだったが、同素子を集積化したシートを用い、広い範囲の表面ひずみを検出することによって、より精密かつあらゆる箇所の生体モーション推定が可能となることが期待できる。

特に、近年発展が目覚ましいAI技術などと組み合わせていくことによって、知能を持たせたフレキシブルスピンシートが開発できる可能性も期待され、生体モーションにとどまらず、IoT社会に役立つ新しいタイプのセンサーとしての利用価値を生み出すものと考えられる。

<資料提供:東京大学>